|

所在地;奈良市雑司町 |

平成22年春、平城遷都千三百年祭を機に奈良東大寺大仏殿を中心とした俊乗堂二月堂や

足を延ばして興福寺五重塔・金堂・北円堂・国宝館の阿修羅像などを参観してきました。

|

所在地;奈良市雑司町 |

|

東大寺 |

東大寺その1

東大寺の創建

東大寺は、奈良時代の中頃に聖武天皇の発願によって創建された。

大和の国分寺として建てられたが、慮舎那大仏(るしゃなだいぶつ)が本尊とされたために、大規模な伽藍が営まれた。

天下泰平・万民豊楽などを祈願する道場としてと教理研究所を兼ねる寺で、多くの学僧を輩出した。

開山は良弁(ろうべん)僧正。 現在は華厳宗の大本山である。

(東大寺観覧券 裏面説明書より)

それでは東大寺へ参詣しましょう

|

大仏殿を中心に二月堂・三月堂・四月堂や興福寺金堂・五重塔・三重塔・北円堂・南円堂など参観するところはイッパイ! |

|

|

駐車場 |

|

東大寺南大門 |

|

東大寺大伽藍の正面・直線上に建つ正門です。 |

|

| 仁王様 1203年(建仁3年)竣工と同時に金剛力士像も完成、 (写真左)阿形(あぎょう)、息を吐き、手を開く開放型。(写真右)吽形(うんぎょう)、息を吸い、指を結ぶ姿。 |

|

|

鏡 池 |

|

東大寺の大仏殿と中門の南にある池の名称で、その由来は、柄の付いた鏡の形をした島があるのによると云われていて、「八幡池」とも云われている。 |

|

中 門 |

| 東大寺中門は入母屋造の楼門で、国の重要文化財に指定されています。 南大門をくぐって次に見えてきます。 手前から歩いてゆくと中門越しに大仏殿の屋根が見えます。 |

|

|

八角燈籠 |

|

八角燈籠・国宝 |

|

|

八角灯篭の「火袋羽目板」の浮彫文様は「音声菩薩」と「唐獅子」で各四面ずつ配置されております。 |

|

|

東大寺大仏殿 |

東大寺その2

東大寺の本尊

東大寺はの本尊の慮舎那仏は毘慮遮那仏(びるしゃなぶつ)とも呼ばれ、華厳経の教主とされるが、

この名は釈迦如来の別名で、世界を照らす仏・光り輝く仏の意味である。

(東大寺観覧券 裏面説明書より)

|

東大寺を取り巻く大回廊 |

|

東大寺その3

大仏殿の規模

大仏殿は創建以来、1180年(治承(じしょう)四年)と1567年(永禄十年)に兵火に罹っていて、

今の建物は江戸時代に建て直された三度目のものである。

横幅は創建当時より約三分の二に縮小されされているが、それでも木造建築としては世界一の規模を誇っている。

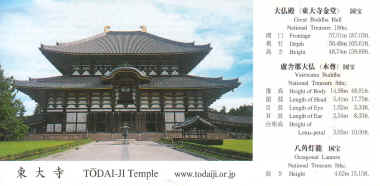

大仏殿(東大寺金堂) ・国宝

間口:57.01m

奥行:50.48m

高さ:48.74m

(東大寺観覧券 裏面説明書より)

| 天平の巨大建築物の驚異 巨大建造物「大仏殿」の柱になるような木材が見つからず、中心材に周辺材を金具や金輪で留めて巨大柱を作っております。その林立する姿は壮観そのものです。 |

|

大仏様へ

|

東大寺その4 |

|

慮舎那大仏(本尊)・国宝 |

大仏様の裏へ

|

大仏の光背 |

|

| 如意輪観音(にょいりんかんのん) | 虚空蔵菩薩(こくぞうぼさつ) |

| 廣目天 | 多聞天 |

| 創建当時の東大寺復元模型 この模型は、創建当時の伽藍の様子を50分の1に縮小・復元したものである。 「東大寺要録」や「正倉院文書」などの古文献を基にして大正年間に製作された。 大仏殿は現在のものに比べて東西(左右)に大きく、また高さ100mに達する東・西両塔が聳えていたことが分かる。 |

|

鎌倉時代再建の大仏殿模型 |

? |

|

修学旅行の懐かしい思い出の場所 |

|

|

大仏殿の外は春爛漫でした。 |

|

鐘楼の丘へ

大仏殿「中門」前を通り、東へ進むと「手向山八幡宮」鳥居へ出ます。

この鳥居の手前を北へ坂道を進むと、1970年の大阪万博(日本万国博覧会)の

古河館の塔の上にあった相輪が展示されています。

|

万博出品相輪 |

大仏殿の東方に「鐘楼の丘」と呼ばれる台地があり、そこに「俊乗堂」「念仏堂」「鐘楼」「行基堂」等の建物が散在します。

|

東大寺鐘楼の丘 |

|

|

「東大寺俊乗堂・鐘楼・念仏堂」のパンフレットにある |

|

「鐘楼の丘」 |

|

東大寺俊乗堂 |

|

東大寺俊乗堂 |

|

|

東大寺鐘楼 |

| 鐘楼:鎌倉時代 ひときわ天空に聳える鐘楼(重文)はわが国の茶祖としても知られる栄西禅師が、1207~10年(承元年間)に再建、大仏様にやや禅宗的要素を加味した豪放な建物である。 建物の総高:13.00m |

|

梵鐘:奈良時代 現地の説明文 |

|

梵鐘の中 |

|

|

|

|

|

現地の説明文 |

|

|

23トンもの重量を支える木造の構造は興味深いものがあります |

|

|

念仏堂 |

鐘楼の東に、朱塗りの色も鮮やかな念仏堂(重文)が建っている。

寄棟造りで、元は地蔵堂といわれていた。

鎌倉時代の建物であるが、錣(しころ)葺の屋根は元禄に改修されたものという。

堂内には1237年(嘉禎三年)に仏師康清が造った地蔵菩薩坐像(重文)が泰然と安置されている。

|

東大寺行基堂 |

| 念仏堂の北側にある宝形造の行基堂は、もとは重源上人の御影堂であったが、元禄年間に上人の坐像を俊乗堂に移したにで、仏師賢慶の造った行基像坐像を安置することとなった。 | |

|

東大寺大湯屋 |

大湯屋(重文)は重源によって建てられた浴場で、東西に長い1棟の内部を3区分し、中央には重源の命で、

鋳物師草部是助が1197年(建久八年)に造った大きな鉄製の湯船(重文:非公開)が据えられている。

中世の浴室の様子を伝える貴重な遺産である。

「鐘楼の丘」の奥には二月堂・三月堂・四月堂灘が並んでいます。

|

「鐘楼の丘」 |

|

東大寺三昧堂 |

|

本尊:木造千手観音立像(国重文) |

|

「四月堂」から奥へ進むと「二月堂・法華堂(三月堂)」の標識が見えます。

階段を登った奥に三月堂があります。

|

東大寺法華堂 |

|

毎年旧暦3月に法華会を催されるので「三月堂」と呼ばれます。 |

|

| 法華堂(三月堂)の「北門」 「三月堂」から「二月堂」へ抜ける門は、「二月堂」の門と見えますが、実際は「法華堂」の「北門」で、鎌倉時代に建てられ、屋根は切妻造、本柱は円柱ですが、四脚は面取りした角柱を使用し、門の左右を貫通している梁は、重源上人が考案した大仏様と同じ建築様式を踏襲し、地震や台風による横揺れに対し強度を増していると言われています。 |

「北門」をくぐると「二月堂」下へ出ます。

|

東大寺二月堂 |

|

お水取りで有名な「二月堂」です。 |

階段を登ると本殿脇に出ます。

| 祠堂に壱千百円を寄進 現在の価値では幾らなんでしょうか? 階段脇に多数立っていました。 |

|

回廊は裏側にも回り斜面に建てられているのが分かります。 |

|

| お水取りの夜「大松明」から落ちる火の粉が豪壮な回廊 本尊は大観音「金銅聖観音立像」と、修二会の本尊で実忠和尚が難波の海岸で拾った十一面観音立像」で、共に秘仏です。 |

|

回廊からの眺めが素晴らしく本尊様を拝むのを忘れます。 |

外国人観光客が満開の桜をバックに記念写真を撮っていました。邪魔しないように気を使ってました |

|

|

回廊からの展望 桜が素晴らしい季節でした。 |

|

回廊からの下りの石段 |

|

|

石段下からの眺めが見慣れた「二月堂」です。 |

|

|

東大寺閼伽井屋 |

| 「二月堂」の修二会(お水取り) 本尊「十一面観音」に供える香水の閼伽(あか)は、二月堂下の屋根の四隅に鵜を模った雨漏り防止の留蓋瓦が葺いてある「閼伽井屋」の若狭井から、3月13日午前1時半頃汲まれます。 これを「お水取り」と称し、普段は全く水が枯れているのに、不思議な事に、3月12日の深夜、「お水取りの儀式」が行われる時だけ、わざわざ若狭国(福井県小浜市)の遠敷(おにゅう)川の水が沸き出します。 そこで、閼伽井屋の中で香水が湧き出す所を「若狭井」と云い、また、毎年3月2日若狭の鵜ノ瀬で「お水送りの儀式」が行われます。 |

|

| 閼伽井屋

(あかいや)の鬼瓦 鎌倉時代初期の建築で重要文化財に指定されていて、魔よけとして屋根の両端に飾られています。 その姿は獅子鼻、団栗眼(どんぐりまなこ)、下あごのない南都七大寺式鬼瓦の代表的な形です。 鬼面の瓦が使われるようになったのは、この奈良時代以降です。 (週間ポスト2012.3.2号 百辞百物百景 松岡正剛 撮影太田真三) |

東大寺はまだ数多くの建物がありますが興福寺へ向かうことにします。

続けて「興福寺創建千三百年記念国宝館公開」をご紹介します。

|

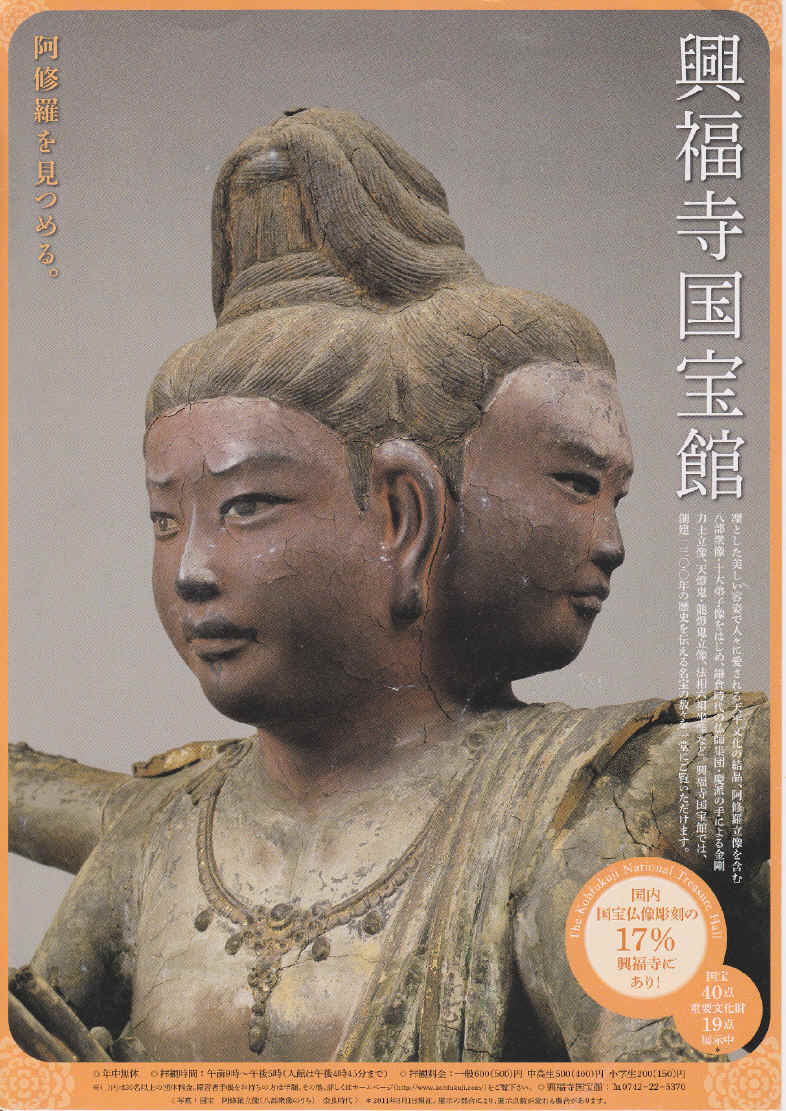

興福寺 |

|

国内

国宝仏像彫刻の17%が興福寺に |

|

|

|

|

興福寺国宝館 |

|

|

(画像は興福寺国宝館パンフレットより) |

|

|

拝観料:¥600 |

館内は撮影禁止の為画像はなし

|

|

阿修羅立像 |

|

|

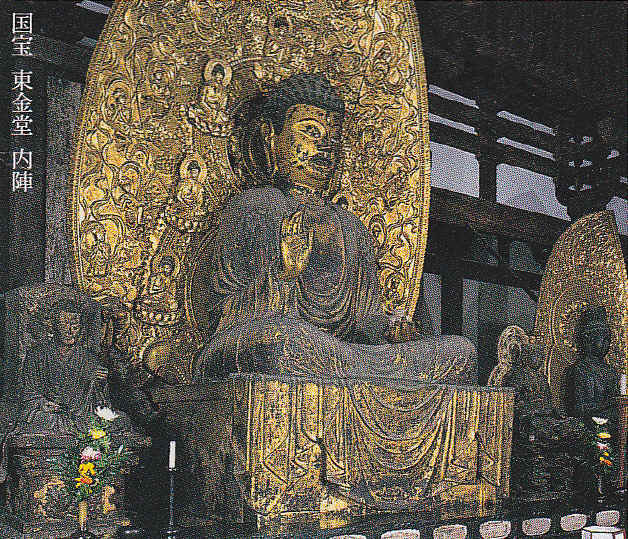

国宝 東金堂 内陣 |

|

|

国宝館は食堂(じきどう)跡に建てられました |

国宝館前に東金堂はあります。

|

興福寺東金堂 |

|

創建当初は床に緑色のタイルが |

五重塔は東金堂と並んであります

|

興福寺五重塔 |

| 興福寺五重塔 古都奈良を象徴する塔です。塔は仏教の祖釈迦の舎利(しゃり)(遺骨)をおさめる墓標です。 730年(天平2年)に興福寺の創建者藤原不比等(ふひと)の娘光明(こうみょう)皇后がお建てになりました。 初層の東に薬師浄土変(やくしじょうどへん)、南に釈迦浄土変(しゃかじょうどへん)、 西に阿弥陀浄土変(あみだじょうどへん)、北に弥勒浄土変(みろくじょうどへん)を安置し、 また各層に水晶の小塔と垢浄光陀羅尼経(くじょうこうだらにきょう)を安置していたと伝えられます。 |

|

興福寺南大門跡 |

|

興福寺境内整備計画 |

|

興福寺中金堂建設現場 |

|

平成30年落慶予定 |

|

東大寺猿沢の池 |

|

修学旅行の想いでの池でしたが |

|

蛇足ですが東大寺の文物はシルクロードを経て奈良へ着いたので関係画像を掲載しておきます。

|

東大寺とシルクロード |

|

東大寺はシルクロードの文化の東の終点 |

ローマから平城京を基点としたシルクロードの主な中継点

|

西の基点ローマ |

|

ギリシャの考古遺跡デルフィ |

| トルコ・イスタンブール ラスポラス海峡を挟んでヨーロッパ文明とアジア文明の接点イスタンブールはシルクロードのひとつの中継点でした。 |

| トルクメニスタン・ニサの遺跡発掘現場 シルクロードはアジア大陸へ渡ると多くのルートに分かれるが、中央アジアの砂漠のオアシス都市ニサは東西ばかりでなく南北にも繋がるパルティア要塞を擁した重要な中継地点でした。 |

|

シルクロードは険しい山脈を越えアフガニスタンへ |

|

バーミャン渓谷の大仏 |

仏教に「ほとけさま」が誕生したガンダーラ(パキスタン)へ

| 仏の生まれたタキシブ(ガンダーラ) 現在のパキスタンはシルクロード中継地点でインドで生まれた仏を中国・日本へつなぐ重要な役割を果たした都市と言われています。 |

シルクロードはガンダーラから中国クチャへ

|

シルクロードは中国の都「長安」へ |

|

長安の北「雲崗石窟」に大仏の花を咲かせました。 |

|

|

そして平城京(奈良)へ

|

|

|

|

|

ラクダの象嵌がある「螺鈿紫檀五弦琵琶」 |

|

東大寺前の灯篭の「音声菩薩(おんじょうぼさつ)」 |

|

シルクロードの集大成が「奈良の大仏」さまです。 |